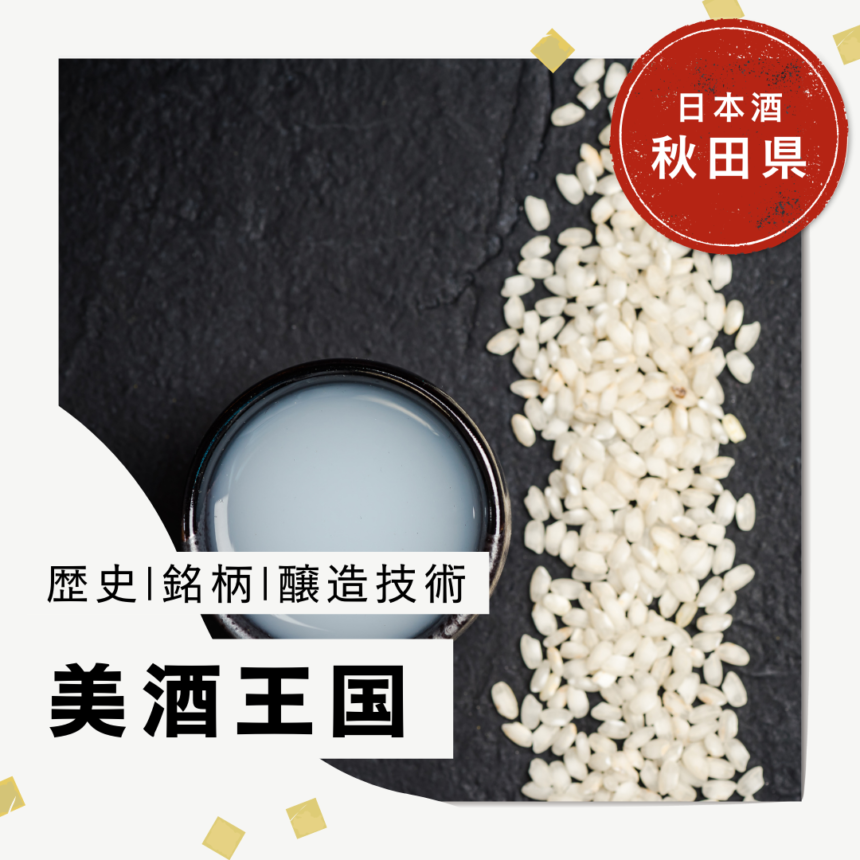

秋田県は「美酒王国」として全国的に知られ、雪国ならではの低温発酵技術と質の高い酒米を活かした日本酒の名産地です。本記事では、秋田の日本酒の特徴、歴史、代表銘柄、産地ごとの特色、そして現代の動向について詳しく解説します。

秋田県の日本酒の醸造技術と特徴

秋田流長期低温発酵

- 寒冷地の気候を活かし、4〜6週間かけて10℃以下の低温でじっくり発酵。

- 発酵期間が長いため、ふくよかでクセの少ない上品な味わいに仕上がる。

秋田産酒米の多様性

- 秋田酒こまち:秋田県が開発した酒造好適米。特に精米歩合50%以下での使用が推奨され、香り高く滑らかな酒質に仕上がる。

- 美山錦・一穂積・亀の尾:伝統品種を活用し、多様な味わいの酒が造られる。

水質特性

- 雄物川・米代川流域の軟水(硬度30-50)を使用。

- まろやかで米の旨味を引き出す仕込み水として、淡麗でキレのある酒質を実現。

秋田県の日本酒の歴史的発展

| 時代 | 出来事 |

|---|---|

| 江戸期(1606年) | 院内銀山の開発により酒の需要が急増し、甘口酒が主流となる。 |

| 明治(1913年) | 全国清酒品評会で秋田県の8銘柄が優等賞を受賞。 |

| 昭和(1991年) | 「秋田流花酵母」の開発により、新酒鑑評会で金賞26銘柄を獲得。 |

| 平成(2005年) | 若手蔵元による技術革新プロジェクト「NEXT5」発足。 |

秋田県の主要産地と酒蔵の特徴

| 地域 | 代表蔵元 | 特徴 |

|---|---|---|

| 秋田市 | 新政酒造 | 6号酵母発祥の地。全量純米酒製造。 |

| 横手市 | 阿櫻酒造 | 「超旨辛口」シリーズで辛口酒の先駆け。 |

| 湯沢市 | 両関酒造 | 国際コンクール金賞受賞。雪月花シリーズが有名。 |

| 由利本荘市 | 齋彌酒造 | 「雪の茅舎」が代表作の老舗酒蔵。 |

秋田県の代表銘柄と特徴

| 銘柄 | 蔵元 | 特徴 | 受賞歴 |

|---|---|---|---|

| No.6 | 新政酒造 | 生酛仕込み、白麹使用 | IWC金賞 |

| 高清水 | 秋田酒類製造 | 精米歩合45%の大吟醸 | モンドセレクション金賞 |

| 陽乃鳥 | 新政酒造 | 貴醸酒(仕込み水の30%を酒代替) | SAKE COMPETITION金賞 |

| 天の戸 | 浅舞酒造 | 山廃仕込みの超辛口(日本酒度+15) | – |

秋田県の日本酒の現代動向

輸出拡大

- 2023年度の輸出量は2015年比3倍増。

- 東南アジアを中心に、日本酒ブームが拡大中。

技術革新

- AIによる醸造管理が導入され、高清水中仙蔵で試験運用中。

文化継承

- 県内の37の酒蔵のうち28ヶ所が英語対応の酒蔵見学を実施。

秋田県の日本酒の消費統計

| 指標 | 数値 | 全国順位 |

|---|---|---|

| 清酒生産量 | 82,000石 | 7位 |

| 1人当たり消費量 | 8.2L | 3位 |

| 蔵元数 | 37軒 | 8位 |

秋田県の日本酒の未来

秋田県の日本酒は、平成に入って純米酒比率78%に達し(全国平均62%)、「地産地醸」を徹底する姿勢が特徴的です。特に新政酒造の「No.6」は、若年層の日本酒離れを食い止める功労銘柄として知られ、2024年調査では20代消費者の35%が最初に飲んだ日本酒として選んだと報告されています。

今後の課題として、気候変動による醸造適正温度の維持(冬季平均気温の1.8℃上昇)や、酒造りの後継者育成が求められています。

まとめ|秋田の日本酒の魅力と今後の展望

秋田県の日本酒は、伝統と革新が融合した美酒王国としての地位を確立しています。地域ごとの特色や銘柄ごとの個性を楽しみながら、これからの日本酒文化の発展にも注目していきましょう。